domingo, 13 de dezembro de 2020

sábado, 12 de dezembro de 2020

sexta-feira, 11 de dezembro de 2020

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

Gildásio de Almeida Souza (Meu Amado Primo)

Gildásio de Almeida Souza

[evangelhista da silva]

Era meu primo, Dazinho, o extremo do racional.

Uma Comédia Divina, não fosse trágico o seu fim

Lá nas bandas do Sul da Bahia, às margens do Rio Almada.

O cenário fora Coaraci, - um lugarejo acanhado e frio.

Entretanto, um tanto quente para se matar gente.

Gente estirada nas ruas às madrugadas e vista ao amanhecer.

Deixara Santo Antônio de Jesus, - a terra mãe estuprada

Para trabalhar naquelas plagas cinzentas e montanhosas.

Em lá chegando, casara e descasara - O tempo é o Senhor.

Nasce a criança de quem padrinho sou, - o fruto de uma dúvida

E brutal incerteza de sê-lo pai - um inferno abala a sua vida.

Lembro-me de um dia Tê-lo dito que a vida é uma cachaça.

Cônscio, embora constantemente encachaçado, negara-me

A infeliz filosófica em mal traduzir o existir de infinda mágoa,

Em meio a um silêncio ensurdecedor que lhe destruía su'alma.

Assim, como uma criança espancada sob a maldição do coturno,

Partira o meu amado primo para o desconhecido mundo,

Deixando para mim ao certo, a incerteza da verdade.

É Noite

[evangelhista da silva]

É noite e a madrugada se aproxima lentamente

enquanto isso escuto o silêncio desmaiar na solidão

lá fora, tropegamente, passa um forasteiro errante

como quem nada procura ao vão do infinito.

Assim, em mais uma noite, sempre deserta e confusa

as pessoas se perdem nas esquinas ao encontro do nada

e perdidas e atordoadas caminham em bando ou só para lugar algum

as noites são assim: sempre iguais em cores, e melodia, e abandono, e nada.

Se algum dia alguém se encontrar perdidamente em bando

indistintamente só pelas ruas de uma cidade qualquer

certamente interrogar-se-á o porquê da triste solidão

talvez nada se pergunte acerca da ausência.

Visto que, quem está perdido, de nada quer saber

não questiona coisa alguma

acerca da vida.

Santo Antônio de Jesus, 30min de 09/12/2020.

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

O Nascimento Filho Pegou O Trem

Nascimento Filho Pegou O Trem

[evangelhista da silva]

Sábado à noite era festa e ele não estava na festa

ele era uma pessoa amiga - uma pessoa próxima

era aniversário de um ente querido - a sua filha

ficara ao quarto de dormir não saia nem dormia

agonizava e todos pensavam em saúde

eis que de repente vai ao médico

à tarde de um sábado sombrio

eis a questão:

intuba, não intuba

intubou

e, inexplicavelmente,

Náci carinhosamente conhecido

pegou o trem

sem despedir-se.

Santo Antônio de Jesus, 07/12/2020, às 11h32min

Domingo é uma Mulher Nua que Enloquece o Poeta

Domingo é uma Mulher Nua que Enloquece o Poeta

[evangelhista da silva]

O domingo amanhecera azul, e nu, e nua

meu Deus! O domingo é uma mulher linda, sim

eis a imagem explícita de um domingo nua e bela.

Indescritível canção sentida e não ouvida

linda e pura é a imagem deste dia cheio de calor

assim eu se me vou vivendo no colo desta radiante mulher

é bela domingo, e doce, e delicada, e cheirosa menina

que arrebata o meu coração para amar este dia

repleto de carinho, e prazer, e contemplação.

Domingo é para ser mimado e acariciado por ela, sim

ela é domingo; mulher fugaz que ao se ir se nos vem e se nos vai

após sete dias de espera ansiosa e desesperada.

Enquanto vivo esta deslindada realidade não quero

que esta morena se vá ao por do sol.

Mas como na vida tudo passa, ainda bem que sempre haverá um domingo

e a doce e amarga lembrança de uma mulher que se foi para não mais voltar.

Santo Antônio de Jesus, 07/12/2020, às 9h43min

domingo, 6 de dezembro de 2020

sábado, 5 de dezembro de 2020

terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Psicologia Analítica

Psicologia Analítica

A Psicologia Analítica engloba todo o arcabouço teórico criado por Carl Gustav Jung, um trabalho denso e essencial para a compreensão da mente humana. Muitos dos temas desenvolvidos por Jung brotaram de suas próprias experiências pessoais. O psiquiatra suíço vivenciou constantemente sonhos marcantes e a visão de imagens mitológicas e espirituais, passando então a nutrir um grande interesse por mitos, sonhos e religiões, do ponto de vista psicológico. Ele também experimentou a ocorrência de manifestações parapsicológicas, o que suscitava em sua inteligência questionamentos cada vez mais freqüentes.

Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, nasceu no dia 26 de julho de 1875, na cidade de Kresswil, na Basiléia. Sua família era muito religiosa, o pai e outros familiares eram pastores da Igreja Luterana, o que justifica o interesse precoce de Jung pela filosofia e pelo espiritualismo. Alguns trabalhos seus, posteriormente, desenvolverão a questão da religião e sua contribuição para o amadurecimento psicológico dos indivíduos, bem como dos povos e civilizações. Jung buscou inspiração para o desenvolvimento de seu pensamento nas esferas da Alquimia, da Mitologia, nos povos ancestrais da Ásia, África e nos indígenas da tribo dos Pueblos, dos Estados Unidos. Também foi muito influenciado pela filosofia e pela religião orientais, principalmente a indiana, e pelo I Ching.

Segundo Jung, o homem deveria ser analisado em sua integridade, na sua vida em comunidade, nunca isolado do contexto sócio-cultural e universal. Os conceitos por ele criados foram batizados com expressões imbuídas de um simbolismo profundo, que por si só já definem seu valor temático. O Inconsciente Coletivo, por exemplo, diferencia-se já no próprio nome do universo desvendado por Freud - visto como um depósito mnemônico e de pulsões reprimidas -, significando um sistema herdado por cada geração, dinâmico e pulsante, incessantemente ativo.

O inconsciente junguiano não pode ser meramente descrito como um conjunto de memórias legadas pelos ancestrais, mas sim de tendências inatas para a disposição da psique. Ou seja, este oceano da mente humana já existe ‘a priori’ – antes de tudo, no início, uma expressão tipicamente kantiana -, o homem é concebido já com o inconsciente, que como um arquivo perpetuado ao longo do tempo traz em si, potencialmente, toda produção mental legada pelos ancestrais. Assim, pode-se afirmar que ele é anterior à consciência, um pequeno ponto na vastidão do universo da inconsciência. Mas o inconsciente não apenas recebe conteúdos elaborados em tempos distantes, ele também produz seus próprios temas, rearranja os que herdou e trabalha em conjunto com o consciente. Nesse sentido, Jung divide o Inconsciente em Pessoal e Coletivo.

O Inconsciente Pessoal ou Individual quase se confunde com o espaço da consciência, pois suas fronteiras são bem tênues, ele é um estrato temático mais superficial, semelhante ao de Freud, porque contém elementos que por algum motivo foram ali reprimidos. Nele também se encontram percepções que não foram percebidas pela consciência e memórias que esta esfera não deseja para si o tempo todo. Aqui estão igualmente os complexos – tema desenvolvido por Jung e depois adaptado por Freud –, elementos que, desconectados da consciência, refugiam-se no inconsciente, mas continuam a exercer influência sobre o comportamento humano, tanto negativa quanto positiva, ao incentivar o exercício do potencial criativo do ser. Jung lida com os complexos por meio do exame das personas – papéis sociais desempenhados pelos indivíduos, as famosas máscaras que todos desenvolvem no processo de interação social.

O Inconsciente Coletivo – revelação essencial de Jung – é a esfera mais íntima e recôndita da psique humana. Nela se encontram vestígios das ações naturais da mente, impressas como representações potenciais, ou seja, automatismos desenvolvidos pela psique ao longo de milênios. Estes traços são compartilhados por toda a humanidade e estão ao alcance de cada um, preparados para se tornarem concretos através da ação humana. Neste estrato psíquico todos são iguais, diferenciando-se depois por meio da experiência pessoal, na qual o homem realiza escolhas e assim atualiza uma ou outra tendência inata, o que se processa no nível do Inconsciente Pessoal.

Os arquétipos, para Jung, são justamente os automatismos desenvolvidos pela psique, estes traços do Inconsciente Coletivo. Cada um deles corresponde a uma circunstância apresentada pela vida, recepcionada pela mente como um desafio a ser conquistado e transformado em conhecimento, através da repetição exaustiva da experiência, então automatizada em nossa organização psíquica, no início mais como disposição formal do que como conteúdo, simbolizando tão somente possibilidades, dentre as quais o homem posteriormente escolherá a que se tornará real. Eles se traduzem em imagens primitivas, estreitamente relacionadas à criação da nossa espécie, são embriões das características humanas, latentes em cada ser. Segundo Jung, é em volta do centro de um arquétipo que se agrupam os complexos que têm em comum uma carga emocional semelhante.

A teoria junguiana é muito vasta, e aqui estão delineados os conceitos principais. Mas há outros igualmente importantes, como o processo de Individuação – processo através do qual o ser evolui de um estado de identificação profunda com o ambiente à sua volta, para outro de sintonia com o Si-mesmo, o centro de sua personalidade individual, de onde brota toda a energia inata da mente -, objetivo máximo da psique humana; Eu ou ego – centro da Consciência, simboliza os impulsos inferiores da personalidade; Sombra – a parte mais sombria do homem, legada, segundo Jung, das formas mais primitivas de vida; Sigízia, ou arquétipo da alteridade – diz respeito à oposição entre masculino e feminino na mente, constituindo uma elaboração voluntária do inconsciente -, o ‘animus’ corresponde à face masculina da mulher, enquanto a ‘anima’ refere-se ao lado feminino do homem; os Tipos Psicológicos, ou seja, a Personalidade.

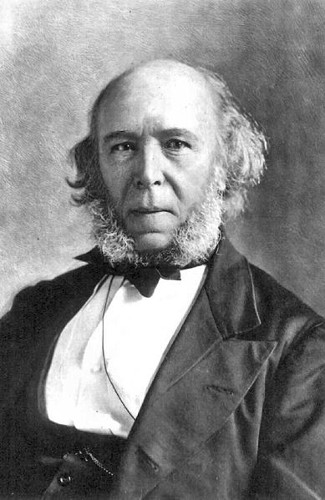

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) é o pai da Psicologia Analítica. Além de psiquiatra e psicoterapeuta, foi estudioso das artes, mitologias e religiões, sendo considerado o primeiro psicólogo da New Age (Nova Era) e um dos maiores intelectuais do século XX.

Infância

Jung nasceu em Kesswil, na Suíça, no dia 26 de junho de 1875. Com quatro anos, mudou-se para Basiléia, grande centro cultural. Fora filho único até os nove anos, tendo a infância marcada por um estilo de vida rústico e solitário, mas também por sentimentos de conexão com a natureza, que perduraram por toda sua existência.

Formação

Devido ao fato de seu pai ser pastor protestante, a carreira eclesiástica sempre fora uma possibilidade de futuro. Entretanto sua decisão pautou-se em estudar Medicina na Universidade da Basiléia, onde interessou-se pelas questões da mente humana.

Concluiu o curso em 1900, quando passou a trabalhar na Clínica Bugholzi, em Zurique, como assistente de Eugen Bleuer, psiquiatra que primeiro descreveu a esquizofrenia.

Freud

Interessado na Teoria do Inconsciente, Jung entrou em contato com Sigmund Freud, pai da Psicanálise, iniciando uma longa troca de correspondências. Encontraram-se pela primeira vez em 17 de fevereiro de 1907, em um encontro que perdurou por treze horas ininterruptas, dando início a uma profunda amizade.

Eventos marcantes para a dupla foram a viagem para palestrarem nos Estados Unidos, em 1909, e a fundação da Associação Psicanalítica Internacional no ano seguinte, da qual Jung foi eleito presidente – quando ademais, foi chamado por Freud de “Príncipe da Psicanálise”.

A partir de 1912, tornaram-se insuportáveis as divergências teóricas entre os analistas. Além de Freud não admitir o interesse do colega por fenômenos espirituais, Jung, monista, defendia que a libido (energia sexual) deveria ser considerada a totalidade da energia psíquica dos indivíduos. F. era dualista: afirmava a existência de duas pulsões, a sexual, com fonte na libido, e a de autoconservação.

A discordância culminou em uma dolorosa separação dos amigos, e consequente afastamento de Jung do movimento psicanalítico.

J. descreveu seu luto como intenso estado de desorientação e agudo período de incerteza.

Psicologia Analítica

Após o rompimento, Jung, em um momento de introversão e atenção aos próprios sonhos, aprofundou seus estudos de leituras orientais e conhecimentos ocultistas e alquímicos. Assim, desenvolveu as bases de sua escola, a Psicologia Analítica.

Em sua teoria, é fundamental para o desenvolvimento humano o processo de individuação - de autorrealização e alcance da individualidade. Outros conceitos independentes por ele descritos são o de arquétipos, tipos psicológicos, complexos, símbolos, persona, sombra e sincronicidade.

Além da questão sobre a libido, outra divergência com a psicanálise freudiana são as formulações a respeito do inconsciente coletivo e individual – para Freud, o inconsciente é uma instância transubjetiva regida por leis próprias.

Morte

Dia 06 de junho de 1961, com 85 anos, Jung faleceu tranquilamente, cercado por parentes e pessoas queridas.

Foi enterrado no cemitério de Küsnatch. No túmulo de sua família, por ele desenhado, está gravada a inscrição “Vocatus atque non vocatus deus aderit” (Invocado ou não, o deus terá estado presente).

Referências bibliográficas:

JUNG, C. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008

DUNNE, C. Carl Jung – Curador Ferido de Almas. São Paulo: Alaúde Editorial, 2012

JUNG, C. Memórias, Sonhos, Reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996b.

JUNG, C. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008

LAPLANCHE, J; PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Antropologia

Antropologia

Sociologia

PUBLICIDADE

Antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira abrangente. Por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano, o antropólogo vai buscar determinar, com base em grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades.

Veja também: Surgimento da sociologia: contexto histórico e influências

Conceito de antropologia

A palavra antropologia tem origem no idioma grego, o radical “antropo” vem de antrophos (homem) e “logia” vem de logos (razão ou, em sentido específico, estudo). A antropologia é, ao traduzirmos a palavra ao pé da letra, o estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo.

A antropologia busca compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é. Portanto, o antropólogo busca as raízes do ser humano estabelecendo (como a história) um estudo do passado para compreender quais foram essas origens. Isso é feito de maneira física ou biológica, social, cultural e até linguística, dependendo de qual vertente da antropologia estudada e de qual método antropológico utilizado.

O que a antropologia estuda?

Os estudos antropológicos buscam compreender como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana desenvolveu-se. Dessa maneira, o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade, a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade.

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)

Tipos de antropologia

→ Concepção clássica de antropologia estabelecida a partir dos estudos europeus do século XIX e XX

-

Antropologia biológica ou física: é um estudo da formação do ser humano em seus aspectos físicos. Os antropólogos dessa vertente buscam, junto à biologia, determinar quais fatores levaram os seres humanos a desenvolver determinados atributos físicos em sociedades específicas. Dessa maneira, se um antropólogo está estudando uma aldeia indígena que tem características próprias, ele vai procurar saber quais fatores geográficos e biológicos levaram aquela tribo a desenvolver as suas características peculiares.

-

Antropologia cultural: é uma vertente mais ampla e busca compreender como se formaram as culturas dos diferentes grupos humanos, tomando cultura como um conjunto de hábitos, costumes, valores, religião, arte, culinária etc.

![Lévi-Strauss, o antropólogo que fundou o estruturalismo.[1]](https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2019/10/Levi-strauss.jpg)

→ Concepção estadunidense de antropologia, subdividida em quatro campos

-

Antropologia biológica ou física: consiste no mesmo estudo de antropologia biológica ou física da divisão europeia clássica.

-

Antropologia cultural: consiste no mesmo estudo de antropologia cultural da divisão europeia clássica.

-

Antropologia linguística: com base nos estudos da linguagem de uma sociedade, determina as origens daquele povo. Um importante antropólogo que deu os impulsos para o reconhecimento desse ramo da antropologia foi o alemão, radicado nos Estados Unidos, Franz Boas. No fim da primeira metade do século XX, o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como antropologia estruturalista, a qual se baseia na linguagem para determinar as estruturas similares das pessoas dentro de uma cultura. Apesar da importância de Boas, é com Lévi-Strauss que a antropologia passa a identificar na linguagem um objeto central de estudo.

-

Arqueologia: busca compreender a formação do ser humano com base nos objetos materiais deixados por ele. Nesse sentido, o arqueólogo busca por armas, utensílios culinários, vestimentas, escritos e pinturas e utensílios em geral que possam expressar como os povos antigos viviam, o que permite elaborar teorias sobre o modo de vida e cultura dos seres humanos no passado.

Saiba também: Diferenças entre o ser humano e os demais animais

Antropologia e sociologia

A antropologia surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender as diferenças étnicas dos seres humanos. No século XIX, nos estudos de história e geografia contemporâneos, a sociologia e a antropologia surgiram com um objetivo bem específico: servir como meios de auxílio para o capitalismo industrial.

A expansão industrial que a Europa viveu no século XIX colocou uma nova necessidade para a economia europeia: a busca de recursos naturais que serviriam de matéria-prima para a produção. Para satisfazer tal busca, as potências europeias, em especial a Inglaterra, a França e a Alemanha, iniciaram um novo processo de colonização dos países não desenvolvidos situados na África, na Oceania e na Ásia e que possuíam recursos naturais em abundância.

No século XV, durante o colonialismo europeu liderado, principalmente, por Portugal, Espanha e Inglaterra, as justificativas para a dominação das colônias e dos povos que lá viviam e a justificativa da escravidão davam-se pela religião: os europeus nutriam a crença de que eles deveriam colonizar os territórios pagãos e levar o cristianismo a esses lugares, pois isso seria o caminho para a salvação daqueles povos.

Além disso, os europeus acreditavam que havia uma predestinação divina que os permitia dominar povos que, no seu ponto de vista, eram atrasados. Muitos navegantes que participaram desse primeiro movimento de colonização escreveram relatos considerados documentos antropológicos de um período pré-científico, ou seja, de quando a antropologia ainda não era uma ciência bem construída.

No século XIX, a sociedade intelectual europeia não mais acreditava cegamente na religião, pois a ciência tinha tomado nela um lugar de destaque. Nesse momento de intensa colonização, para a obtenção de recursos para a indústria, os europeus tiveram que justificar as suas ações de maneira científica. Para tanto, surge um primeiro movimento da antropologia como parte dos estudos de sociologia que visava analisar e classificar os seres humanos de etnias diferentes.

Os primeiros estudos antropológicos eram extremamente etnocêntricos, ou seja, analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa na cultura europeia. Com isso, os europeus visavam mostrar que sua cultura e seu desenvolvimento eram superiores aos das demais sociedades, colocando a colonização como um movimento necessário de civilização para aquelas sociedades que, nesse ponto de vista, eram atrasadas.

Assim, a antropologia surge primeiro como uma parte da sociologia e, depois, torna-se uma ciência humana autônoma, relacionada fortemente com a sociologia, mas com suas especificidades. Podemos dizer que a sociologia estuda a sociedade e analisa-a no tempo presente. Já a antropologia estuda o ser humano e analisa-o no passado para entender as suas formações mais primitivas.

Leia mais: Émile Durkheim: um dos fundadores da sociologia

Antropologia evolucionista

A antropologia evolucionista foi o primeiro movimento de estudos antropológicos liderado pelo antropólogo e biólogo inglês Edward Burnett Tylor e pelo geógrafo e biólogo Herbert Spencer. Para esses primeiros antropólogos, a teoria da evolução, de Charles Darwin (em alta na sociedade intelectual europeia do século XIX), poderia ser aplicada à formação das sociedades.

Dessa maneira, assim como os animais desenvolveram-se biologicamente, sendo que alguns evoluíram e ficaram mais aptos ao meio, a cultura também tinha evoluído porque alguns seres humanos, supostamente, teriam evoluído mais. Surge aí a noção etnocêntrica de raça, que alegava que algumas “raças humanas” eram superiores a outras.

Também surgem as noções de cultura superior e cultura inferior, sendo que o padrão de medida de tais era o da própria cultura europeia. Com isso, não causou espanto a ideia de que a cultura europeia desenvolvida pelo homem branco era superior e que as culturas desenvolvidas por povos de outras etnias eram inferiores. Para os evolucionistas ou darwinistas sociais, o fato de haver diferentes níveis hierárquicos de desenvolvimento cultural evidenciava a justificação da dominação dos povos “inferiores” pelos povos “superiores”.

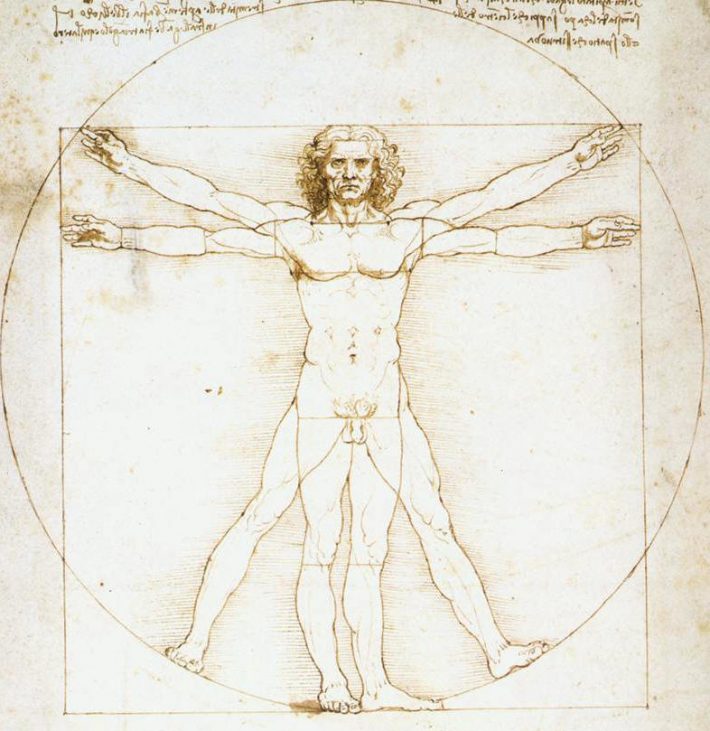

O homem como problema e o problema de uma Antropologia Filosófica II – Um Ensaio

O homem como problema e o problema de uma Antropologia Filosófica II – Um Ensaio

por Gabriel Ferreira

Meu texto de junho para este Estado da Arte girava ao redor de duas questões intimamente relacionadas, a saber, frente ao avanço das ciências específicas que têm o ser humano como objeto, seja direta ou indiretamente, há ainda alguma possibilidade de contribuição genuína ou distintamente filosófica ao tratamento do problema “O que é o homem?”. Em caso afirmativo, qual seria tal contribuição? Que forma ela teria? É a esse espectro de questões que os títulos dos artigos – tanto daquele como deste – fazem referência; ainda há espaço para alguma intromissão filosófica em um problema que parece ser cada vez menos suscetível de um tratamento “especulativo”?

O parágrafo acima – bem como uma parte considerável do meu texto anterior – coloca uma série de questões prévias que não é possível perseguir agora. Talvez a mais importante delas seja a meta-questão “o que significa um tratamento filosófico de um problema?”. Isso nos levaria a uma das mais interessantes questões sobre a qual pretendo tratar em textos futuros, a saber, a do assim chamado “excepcionalismo” da filosofia, ou seja, se a filosofia, como discurso articulado cuja pretensão é descrever (e/ou prescrever) a realidade possuiria algo de excepcional, único, que outras descrições sobre a realidade não possuiriam. O problema não é simples e deve ficar para um próximo texto; por ora, basta dizer que mesmo alguns defensores da ideia de que a filosofia possua sim um método específico, simultaneamente negam tal excepcionalismo (como Timothy Williamson, por exemplo). No entanto, se o objetivo aqui é perseguir a possibilidade e o caminho de uma abordagem filosófica sobre o ser humano, é preciso apontar ao menos alguns aspectos do que entendo aqui por tal abordagem. Para isso, é preciso uma pequena digressão.

Se é verdade que, como apresentei no texto passado, as ciências naturais conheceram um boom inaudito nos últimos dois séculos, não é menos verdade que a própria filosofia passou por profundas modificações. Para o que me interessa aqui, a mais saliente delas talvez tenha sido a paulatina aproximação com aquelas ciências naturais de uma forma porventura sem precedentes em sua história. É fato que a filosofia historicamente foi o tronco comum a partir do qual emergiram as ciências específicas tal como compreendidas hoje e que, para além disso, a relação para com tais ciências sempre esteve no escopo dos filósofos. De Aristóteles a Kant, passando por Descartes, Hume, Kant e uma parte considerável de pensadores dos séculos XIX e XX, salvo poucas exceções, houve sempre franca abertura para a recepção dos conhecimentos provenientes da física, biologia, química etc., bem como para a reflexão sobre eles. No entanto, nas últimas décadas, perspectivas e visões sobre o trabalho filosófico como devendo não apenas recepcionar os conhecimentos gerados pelas hard sciences, mas como tendo de buscar produzi-los segundo os mesmos métodos, culminou em concepções tais como a articulada por Joshua Knolbe e Shaun Nichols em seu manifesto de uma filosofia experimental. Ali, Knolbe e Nichols propugnam que a filosofia deveria voltar a uma concepção de si própria que não se preocupava em distinguir-se da psicologia, da história ou da ciência política, bem como não apenas refletir sobre os ganhos das diversas ciências, mas deveria ela mesma conduzir seus próprios experimentos.

Não se trata, por ora, de investigar o movimento descrito acima ou se, de fato, houve uma tal fase áurea na qual não teria sido importante distinguir a filosofia de outras áreas. O objetivo com a breve reconstrução acima – certamente mais próxima de um esboço – é apontar que, sob um certo ponto de vista e para alguns filósofos contemporâneos, as duas questões que trato aqui simplesmente não se colocam ou, ainda, colocam-se com ressalvas; o que uma aproximação não-empírica sobre o homem traria como vantagem? Seriam seus “resultados” confiáveis?

Contudo, o que pretendo aqui é, precisamente, apontar para a relevância e para a importância de uma espécie de reflexão filosófica “igualmente” tradicional, sobretudo em relação ao problema antropológico. Dito diretamente, o que tenho em mente ao apresentar o problema da validade e do estatuto de uma antropologia filosófica é o problema da relevância de um discurso intuitivo sobre o ser humano. E aqui outras considerações (meta) filosóficas sobre o método são necessárias. Uma vez mais, pretendo voltar a esse tema posteriormente. Por ora, bastam algumas pequenas clarificações. Por intuição em filosofia quero me referir a proposições que, para usar as palavras de van Inwagen, parecem nos mover em direção a aceitarmos algo como evidente, verdadeiro, correto etc. Há uma série de debates, encampados por filósofos como David Lewis, Ernest Sosa, Hilary Putnam, Joel Pust, Timothy Williamson, Daniel Nolan e outros, sobre o que são, mais precisamente, intuições e qual sua validade epistêmica ou como justificativa de crenças (ou mesmo da validade de uma armchair philosophy). Para o meu objetivo aqui, é suficiente ter em mente a formulação de van Inwagen e alguns exemplos mais simples tais como: “É impossível um triângulo não ter três lados”, “se ‘p’ é verdadeiro, então ‘não p’ é falso”[1].

Assim, agora podemos recolocar as nossas questões em uma formulação mais precisa: é possível um discurso filosófico intuitivo sobre o problema antropológico que seja ainda hoje, sob algum aspecto, relevante? Minha resposta é afirmativa e pretendo utilizar o resto desse artigo para apontar um exemplo de tal construção e, por fim e mais importante, um caminho particularmente significativo e profícuo aberto por esse tipo de abordagem.

O filósofo alemão Helmuth Plessner (1892-1985), um dos principais propositores da antropologia filosófica no início do século passado, tem como centro de suas reflexões duas noções ou, melhor, intuições. Tais noções ou conceitos parecem ter uma notável capacidade de interação tanto com explicações das hard sciences quanto com abordagens sociológicas e partem igualmente de uma cogente intuição, a saber, que o homem dá mostras de possuir uma relação peculiar com o corpo. Diferentemente de Heidegger, para quem a perspectiva central da compreensão dos fenômenos humanos é sua relação com o tempo, Plessner assume um ponto de partida espacial. Desse modo, uma primeira intuição fundamental quanto ao fenômeno humano é sua relação – ou suas relações – com aquilo que ele chama de “posicionalidade” (Positionalität). Os corpos – animados ou inanimados – apresentam limites ou fronteiras (Grenze), pensados, a princípio, espacialmente mesmo. Entretanto, embora tais limites físicos estejam presentes em todos os objetos e entidades, eles parecem possuir um papel distinto para o ser humano. Diferentemente do que parece ocorrer às plantas – cujas fronteiras cumprem um papel estritamente fisiológico – e aos outros organismos animais – os quais apresentam um “centro” que se relaciona com aquilo que intercepta seus limites –, no homem esse “centro” que marca um “dentro” e um “fora” dos limites dá mostras que pode ir ainda mais longe. Como aponta Plessner, o homem não apenas coloca-se ora do ponto de vista “interior”, ora do ponto de vista “exterior” aos limites físicos de seu corpo, em uma perspectiva necessariamente dupla, mas tem a capacidade de olhar sua própria posicionalidade, seu próprio centro, a partir de um “fora” que não se identifica com o exterior físico; é o que Plessner chama de “excentricidade” ou “posicionalidade excêntrica” (exzentrische Positionalität). Em outras palavras, o homem é um animal que simultaneamente “é um corpo”, “tem um corpo” e que “está fora de um corpo”.

A possibilidade de uma “centralidade fora de centro” constitui para Plessner a condição para o mundo da cultura, abrindo-se então o espaço para a sua segunda intuição básica, derivada daquela sobre a excentricidade, que é a de que somos animais “artificiais por natureza”. Se a excentricidade é condição para a abertura de todo um mundo, isso ocorre porque tal exigência é também falta de identificação completa com “ser um corpo” ou “ter um corpo”. Por isso o homem naturalmente se inclina à fabricação de universos (simbólicos, diria Cassirer) de substituição e complementação. E apresenta-se, enfim, como um animal composto; se não por duas naturezas, por duas perspectivas.

Aqui poderíamos, por exemplo, deixar as intuições fundamentais de Plessner e avançar por outros caminhos. O homem é um animal que não se satisfaz com a natureza tal como ela é dada. Mas mais do que isso, o homem é o único animal para o qual há, de fato, algo como “natureza”. Com isso quero dizer que somente o homem – ao menos no presente e no planeta Terra – (1) contempla entidades naturais em relações umas com as outras e, num nível superior, segundo leis (da física, da química etc. Que elas possam ser expressas matematicamente é, aqui, um plus) e, principalmente, (2) faz da natureza um todo único passível de ser tomado como objeto intencional de diversos tipos: a ser explicado, admirado, modificado etc., bem como (3) entende-se a si mesmo e a seus propósitos a partir dos diversos níveis de consciência e relação com (2). Em outras palavras, algo como “o cosmo” só é objeto para um tipo de animal, o tipo de animal que nós somos. Da mesma forma, só há vida – como biografia, e não somente como biologia, como afirma Ortega y Gasset – e história no interior dessa perspectiva. O ponto fundamental parece ser que o mundo existe para nós – como conjunto das propriedades físicas, sociais e históricas – e há algo como (e estou me referindo ao tipo de perspectiva descrita por Thomas Nagel em seu clássico What is like to be a bat?) um “como é ser eu frente a esse mundo”. E aqui a noção de self parece ganhar um sentido e uma importância mais determinada.

Neste ponto, até mesmo a questão do excepcionalismo humano frente a outros animais começa a ser secundária. O mesmo acontece com a questão sobre a gênese de tais configurações descritas acima. Chego agora ao meu segundo ponto que só indicarei de forma breve, mas, creio, suficiente. Por que razão e como tais coisas chegaram a ser tais como são não parece ser tão urgente quanto a minha experiência de tais fenômenos. E parecemos encontrar certa relevância para essa forma de abordar o problema “O que é o homem?”.

Muito antes de Plessner, a intuição de que o homem é, de algum modo, uma certa composição deficiente, já encontra diversas ocorrências na filosofia. Para além de Aristóteles e seus epígonos medievais, Blaise Pascal forneceu uma das melhores formulações: “O homem não é nem anjo nem besta e a infelicidade exige que quem quer fazer-se de anjo, seja besta”. No auspicioso século XIX, o filósofo Søren Kierkegaard também fez eco à mesma intuição ao dizer que o homem é sempre um inter-esse – um ser intermediário – entre diversos polos (finitude-infinitude, necessidades e possibilidades etc.). Mesmo depois de Plessner, nosso conterrâneo Ferreira Gullar, em seu simples e delicioso Acidente na sala experimenta as mesmas questões:

Movo a perna esquerda de mau jeito

E a cabeça do fêmur atrita com o osso da bacia

Sofro um tranco

E me ouço perguntar

Aconteceu comigo ou com o meu osso?

E outra pergunta

Eu sou o meu osso?

Ou sou somente a mente que a ele não se junta

E outra, se osso não pergunta, quem pergunta?

Alguém que não é osso, nem carne, que em mim habita

Alguém que nunca ouço

A não ser quando no meu corpo um osso com outro osso atrita?

Mais do que as questões especificamente técnicas da filosofia, que fiz apenas apontar anteriormente, o que emerge das considerações que se desenrolam a partir de intuições quase fenomenológicas é que tanto o problema “o que é o homem?” quanto tais intuições transpassam incólumes as limitações científicas do século IV a. C., as querelas religiosas do século XVII ou ainda as questões sobre a validade do discurso filosófico no século XIX. A autoimposição de intuições sobre nossa experiência do mundo em primeira pessoa não pode senão arrastar-nos para tais reflexões que, se Sócrates tem razão ao repreender os arroubos de Alcibíades, devem preceder todas as demais ações e decisões. O lugar e a relevância de tal aproximação ao problema parecem sempre emergir, ainda que desordenada e desarticuladamente, no interior do homem que reflete sobre si, fazendo ressoar de maneira tão intensa e atual as palavras do príncipe dinamarquês:

Que obra-prima o homem! Tão nobre em sua razão, tão infindo em faculdades, em forma e movimento quão rápido e admirável, na ação tão próximo dos anjos, na apreensão tão semelhante a um deus: a beleza do mundo, o paragão dos animais – mas que é isso para mim senão a quintessência do pó (Hamlet, Ato II, Cena II).

[1] Evitei propositalmente o uso de expressões tais como “em virtude de sua forma lógica” ou, ainda, distinções como analítico/sintético e a priori/a posteriori uma vez que elas ou não explicam exaustivamente o que conta como uma intuição – como no caso da forma lógica ou da distinção a priori/a posteriori – ou abrem problemas mais complexos cujos tratamentos superariam os ganhos deste texto, como a distinção analítico/sintético.

Gabriel Ferreira

Gabriel Ferreira é doutor em Filosofia e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e da Escola de Saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.

O homem como problema e o problema de uma antropologia filosófica (I)

O homem como problema e o problema de uma antropologia filosófica (I)

por Gabriel Ferreira

Em um tempo como o nosso, no qual problemas e divisões de proporções particularmente épicas se alastram pelo mundo, algo que se impõe como estando aparentemente ao abrigo de quaisquer críticas é o fato bruto de que, por debaixo das celeumas e distinções, somos todos animais. Isso significa dizer, ao menos, que pouco importa se somos “partos, medos elamitas” ou “habitantes da Frígia e da Panfília”, nossos processos biológicos são regidos por aquilo que podemos chamar, grosso modo, de leis da natureza.

Como se sabe, isso não constituía grande novidade nem mesmo para os antigos. Nas obras de Platão e Aristóteles abundam formulações desse fato que encontra na tese – com poucas diferenças entre as formulações dos dois, ainda que seja verdade que Aristóteles a tenha levado mais longe – de que necessariamente compartilhamos potências anímicas mais fundamentais com os demais seres vivos, sua máxima expressão. No entanto, se é verdade para um Aristóteles que uma parte incontornável do que somos é, por sua vez, parte de um conjunto de propriedades que nos aproxima de ou mesmo nos iguala a determinados seres naturais, é igualmente verdadeiro que tal parcela não conta toda a história do que somos. No clássico trecho de seu Peri psyches – Sobre a alma – (414a 29 – 414b 20), Aristóteles afirma que algumas potências da alma podem ser encontradas tanto em nós como nas plantas (a nutritiva), bem como nos outros animais (para além daquela, a perceptiva e a desiderativa). Mas conclui o excerto afirmando que a faculdade de raciocinar e o intelecto encontram-se apenas “nos homens e em algum outro, se houver, de tal qualidade ou mais valioso”.

A importância da proposição implícita no trecho acima não pode ser superestimada. A afirmação de que mesmo que sejamos parcialmente condicionados por aquilo que em nós é idêntico ao restante da natureza encontramos ainda certa especificidade que nos afasta dela embalou grande parte dos esforços empreendidos na história da filosofia. Ela se deixa ver, por exemplo, no fato de que tal traço distintivo, sob os nomes de razão e liberdade, tenha sido compreendido como o aspecto fundamental do nosso “ser à imagem e semelhança” de Deus ou, ainda, pelo prisma da Aufklärung, em Kant que, no início de sua Antropologia do ponto de vista pragmático, estabelece uma divisão de campo, afirmando ser possível elaborar uma doutrina do ser humano sistematicamente composta a partir do “que a natureza faz do homem”, mas também, e principalmente, a partir do “que ele faz de si mesmo, ou pode e deve fazer como ser que age livremente”.

No entanto, embora a ideia de uma dessemelhança do animal humano em relação aos demais, que não seja meramente de grau, tenha progressivamente arrefecido sob o peso de críticas e argumentos de diversas matrizes, impossíveis de perseguir aqui, foi a partir do século XIX que uma suspeição mais profunda tenha se abatido sobre ela. Com o avanço inaudito das ciências naturais, mas também da historiografia, assim como o advento de Darwin e da perspectiva evolucionária, parece agora fazer pouco sentido ter como horizonte conceitual e paradigmático a afirmação de uma especificidade humana que serviria de base para pensar o “mundo humano” da cultura. Veja-se o caso da mutação sofrida pela psicologia, que durante mais de dois mil anos foi, de Aristóteles a Hegel, em linhas gerais basicamente a mesma e agora era reformulada precisamente quanto à determinação de seu objeto, fenômeno epitomizado na célebre ideia programática de Wilhelm Wundt de estabelecer uma “psicologia sem alma”, uma psicologia científica que se esforçaria por afastar-se da especulação e aproximar-se da fisiologia. Abria-se o espaço epistemológico, que de fato se estabeleceu no curso do século seguinte, para que até mesmo o que outrora era compreendido como sede do mais propriamente humano fosse visto agora como podendo ser, isso também, reconduzido àquela porção de características subsumidas, em última análise, às mesmas leis gerais da natureza; se nós ainda não sabemos mais propriamente como explicar todos os fenômenos que parecem nos caracterizar ou singularizar é apenas porque ainda não estamos em posse da completa compreensão de todas as leis ou todas as variáveis. Nada que uma mente laplaceana não dê um jeito.

O esboço de reconstrução histórica que fiz acima não tem o objetivo de esgotar a história daquelas questões, mas sim fornecer um pano de fundo para visualizarmos o que Habermas chama, propriamente, de uma “reação”: o surgimento de uma área híbrida ou limítrofe da filosofia, tocando simultaneamente a metafísica (specialis), a ética e a política, a filosofia da cultura e as ciências empíricas, a saber, aquilo que convencionou-se chamar de antropologia filosófica. A seguirmos Habermas, em seu artigo “Anthropologie” para o Fischer-Lexicon Philosophie, a antropologia filosófica configura-se como uma ação reativa da filosofia frente às ciências empíricas pelo direito a abordar o ser humano como objeto para além do que dele é investigado por aquelas ciências. Sob esse ponto de vista, embora já Kant tenha afirmado em sua Lógica que a questão “O que é o homem?” consigne, por fim, todos os outros problemas filosóficos, uma vez que nela estão contidos, ao menos em germe, todas as demais, a antropologia filosófica, como disciplina que articula aquela mesma questão é fruto do século XX. Nomes mais ou menos conhecidos como os de Max Scheler, Ernst Cassirer, Helmut Plessner, Arnold Gehlen e o próprio Habermas compõem um conjunto de filósofos que, deliberadamente ou não, constituíram aquela “reação”. Não seria errado incluir ainda, na lista de filósofos do século XX que atacaram o problema sob uma miríade de perspectivas, Edith Stein, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Michel Foucault e mesmo Heidegger malgré lui.

No entanto, a história da ciência e da filosofia deste mesmo século XX aparentemente sepultaram tal reação ou, ao menos, relegaram-na a segundo ou terceiro plano. O ainda mais vistoso avanço da biologia e da neurociência naquele século (e neste) parece ter sido lido por uma parte não desprezível da filosofia como tendo reforçado ainda mais a expectativa laplaceana-comteana de que o completo entendimento das leis (da natureza) que esgotariam o explanans da pergunta sobre o ser humano é apenas uma questão de tempo. Assim, pouco ou nada restaria à filosofia acrescentar à resposta das ciências. Em outras palavras, a pergunta implícita na reação dos pensadores supracitados – há ainda espaço para uma reflexão filosófica sobre o problema “O que é o homem”? – não poderia receber outra resposta que não a negativa. Para ficarmos em apenas dois exemplos bastante eloquentes, lembre-se dos experimentos de Benjamin Libet, que puseram em xeque, do ponto de vista de uma neuropsicologia, a presunção clássica da posse de um daqueles traços distintivos, a liberdade, e as propostas explicativas da consciência em termos estritamente materiais (neurais, quânticos etc.), que têm no mais recente livro de Daniel Dennett (From bacteria to Bach and back – the evolution of minds, Allen Lane, 2017) sua exposição condensada mais recente. Mesmo o revival vivido pela antropologia filosófica nas últimas décadas, com nomes como Axel Honneth ou Peter Sloterdijk, parece não ter sido muito profícuo na tarefa de (re)justificar uma abordagem (estritamente?) filosófica do problema.

Por outro lado, não deixa de ser notável que no terreno contemporâneo da filosofia de matriz analítica, usualmente marcado pela aderência às ciências empíricas, a presença da discussão de temas como identidade pessoal e a natureza da experiência do self, ou mesmo o dissenso sobre as mesmas questões apontadas acima, como certa defesa do livre-arbítrio (por exemplo, por Peter van Inwagen e Alfred Mele) ou de certo dualismo na explicação da consciência (penso em David Chalmers e Thomas Nagel) pareça manter, contra a maior parte dos prognósticos, a relevância de uma aproximação filosófica a esses problemas. Claro está que uma mais profunda abordagem dessas questões, mesmo em um artigo para um blog, não pode se furtar a encarar – ainda que não se possa oferecer uma resposta definitiva – a pergunta sobre o que significaria, em termos formais, uma tal “aproximação filosófica” e nem deixar de ao menos apontar em que ela consistiria materialmente. Mas, em suma, estaria a nossa perspectiva contemporânea tão longe assim de uma antropologia filosófica? E, se não, por que, então, evitá-la?

Desenvolver a reflexão sobre o que poderia significar a presença dos problemas citados mais acima no contexto contemporâneo e ao menos tangenciar as duas últimas questões indicadas é o que farei no próximo artigo.

Gabriel Ferreira

Gabriel Ferreira é doutor em Filosofia e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e da Escola de Saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.

Assinar:

Comentários (Atom)