A psicologia de massas do fascismo ontem e hoje: por que as massas caminham sob a direção de seus algozes?

Mauro Iasi revisita as teses de Wilhelm Reich sobre a psicologia de massas do fascismo para compreender os impasses políticos do presente.

Por Mauro Luis Iasi.

“o fascismo, na sua forma mais pura, é o somatório

de todas as reações irracionais do caráter do homem médio”

W. Reich

de todas as reações irracionais do caráter do homem médio”

W. Reich

“queriam que eu falasse do agora

mas, o presente que procuro

está preso em um passado

que insiste em ser futuro”

M. Iasi

mas, o presente que procuro

está preso em um passado

que insiste em ser futuro”

M. Iasi

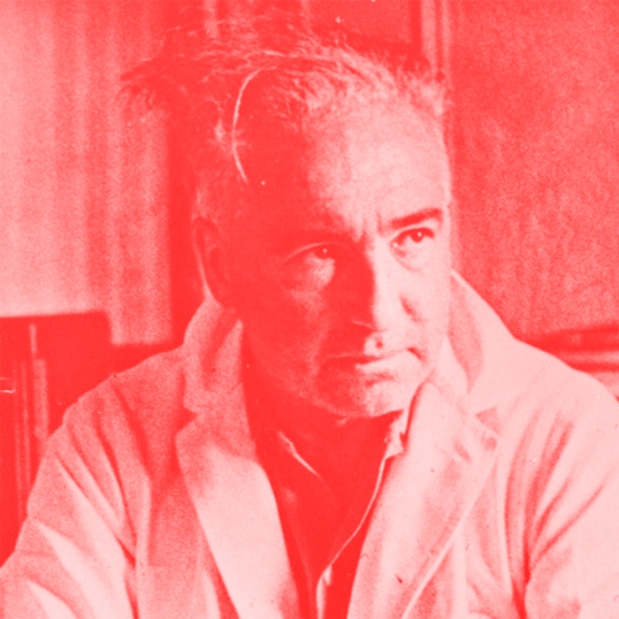

O psicólogo marxista Wilhelm Reich (1897-1957) escreveu o livro Psicologia de massas do fascismo

em 1933 (o estudo se estendeu de 1930 até 1933), no contexto da

ascensão do nazismo na Alemanha. O autor se refugiou em Viena, depois

Copenhagen e Oslo, onde iniciou seus estudos sobre as couraças e depois

do que denominou de “energia vital”, levando-o a teoria do “orgon”.

Desde 1926 acumulava divergências com Freud, com o qual trabalhou como

assistente clínico, e em 1934 seria expulso da Sociedade Freudiana e da

Associação Psicanalítica Internacional, sairia da Noruega em direção aos

EUA, onde seria também perseguido com a acusação de “subversão”. Acabou

preso em 1957 e morreu no mesmo ano na prisão. Toda sua obra, incluindo

livros e material de pesquisa, foram queimados por ordem judicial nos

EUA em 1960.

Ainda que possamos questionar as teorias reichianas fundadas na teoria do “orgon”

e a relação que esperava estabelecer entre “soma e psiquismo”, temos

que ter muito cuidado ao tratar as considerações que esse importante

autor tece sobre o fascismo e o caráter das massas analisados na obra

citada. Em vários aspectos, considero que as reflexões de Reich sobre o

tema podem ser extremamente úteis em nossos tumultuados dias,

principalmente pelas questões que levanta, mais do que pelas respostas

que encontra.

O autor coloca da seguinte maneira o

problema. Se assumirmos que a compreensão da sociedade realizada por

Marx esteja correta – isto é, que o desenvolvimento da sociedade

capitalista e suas contradições leva à possibilidade de sua superação

revolucionária (o que implica a conformação do proletariado como um

sujeito consciente de sua tarefa histórica) –, a questão que se coloca é

como compreender o comportamento político de amplos setores da classe

trabalhadora que efetivamente estão servindo de base para a reação

política que emergia com o fascismo.

Chamar atenção aos efeitos da exploração

capitalista, como a miséria, a fome e o conjunto das injustiças próprias

do sistema capitalista para ativar o “ímpeto revolucionário”, dizia

Reich, já não era suficiente. Tampouco acusar o comportamento

conservador das massas de “irracional”, de constituir uma “psicose de

massas” ou uma “histeria coletiva” – algo que em nada contribui para

jogar luz sobre a raiz do problema, a saber, compreender a razão pela

qual a classe trabalhadora respaldava o discurso fascista que em última

instância atacava exatamente seus próprios interesses.

Na base dessa incompreensão se encontrava

um sentimento de espanto. Os marxistas acreditavam que a crise

econômica de 1923-1933 era de tal forma brutal que produziria

“necessariamente uma orientação ideológica de esquerda nas massas por

ela atingidas”. Entretanto o que se presenciou foi, nas palavras do

autor, uma “clivagem entre a base econômica, que pendeu para a esquerda,

e a ideologia de largas camadas da sociedade que pendeu para a

direita”. O autor conclui com a constatação de que a “situação econômica

e a situação ideológica das massas não coincidem necessariamente”.

(Wilhelm Reich, Psicologia de massas do fascismo, São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 7).

Nesse ponto, Reich afirmará que – e a

observação dele aqui me parece profundamente pertinente hoje – essa não

correspondência não deveria surpreender aos marxistas, uma vez que o

materialismo dialético de Marx não compreende a relação entre a situação

econômica e a consciência de classe como sendo algo mecânico, ou seja,

como se a situação material determinasse esquematicamente sua expressão

ideal na consciência dos membros de uma classe social. Somente um

“marxismo vulgar” concebe uma antítese na relação entre economia e

ideologia, assim como entre a “estrutura” e a “superestrutura”, uma

perspectiva precária que não leva em conta o chamado “efeito de volta”

da ideologia, isto é, as formas pelas quais a ideologia incide sobre a

própria base material que a determina. Presa a essa visão esquemática e

pouco dialética, resta a essa modalidade de marxismo vulgar apenas

recorrer ao chamamento moral para que os trabalhadores correspondam em

sua ação às condições objetivas em que se inserem, clamando pela

“consciência revolucionária”, às “necessidades das massas” ou ao

“impulso natural” para as greves e a luta (p. 14). Melancolicamente,

Reich conclui então que essa versão esquemática do marxismo:

“Tentará, por exemplo,

explicar uma situação histórica com base na ‘psicose hitleriana’ ou

tentará consolar as massas, persuadindo-as a não perder a fé no

marxismo, assegurando-lhes que, apesar de tudo, o processo avança, que a

revolução não pode ser esmagada, etc. O marxista comum acaba por descer

ao ponto de incutir no povo uma coragem ilusória, sem, no entanto,

analisar objetivamente a situação em sem compreender sequer o que se

passou. Jamais compreenderá que uma situação difícil nunca é

desesperadora para a reação política ou que uma grave crise econômica

tanto pode conduzir à barbárie como a liberdade social. Em vez de

deixar seus pensamentos e atos partirem da realidade, ele transporta

essa realidade para a sua fantasia de modo que ela corresponda aos seus

desejos.” (pp. 14-5)

A miséria econômica causada pela crise

atualiza a disjuntiva “socialismo ou barbárie”, mas o que faria com que

os trabalhadores optem pela alternativa socialista? Reich está

convencido de que em uma situação como essas os trabalhadores escolhem

em primeiro lugar a barbárie. O marxismo vulgar compreende a ideologia

como um conjunto de ideias que se impõe à sociedade e, portanto, aos

trabalhadores. Dessa maneira, os partidários desse tipo de perspectiva

acreditam que as ideais marxistas ganham força na crise porque desmentem

na prática as ideias conservadoras. O que foge à compreensão dessa

análise é exatamente o modo de operação da ideologia, muito mais do que a

definição escolástica do “que é” ideologia.

Assim, o psicólogo comunista fará a

pergunta decisiva: se uma ideologia se transforma em força material

quando se apodera das massas, como afirmava Marx, a pergunta é “como é

possível que um fator ideológico produza resultado material”, seja na

direção de uma política revolucionária ou na direção de uma “psicologia

de massas reacionária”? (p. 17)

Se compreendermos a ideologia na chave de

ideias dominantes em uma sociedade – isto é, as ideias das classes

dominantes que expressam as relações sociais que fazem de uma classe a

classe dominante (Marx e Engels, A ideologia alemã,

Boitempo, p. 47) –, a pergunta se formula da seguinte maneira: como é

que relações sociais se convertem em expressões ideais, valores, juízos e

representações interiorizadas pelas pessoas que constituem uma

determinada sociedade? A resposta é que isto se dá na vivência de

instituições no interior das quais as pessoas formam seu próprio

psiquismo, neste caso, fundamentalmente, na família.

É aqui que as relações sociais dadas são

apresentadas pela pessoa em formação como “realidade”, onde se

desenvolve a transição do “princípio do prazer” para o “princípio da

realidade” e se produz um complexo processo de identificação com aquele

que representa o limite, a ordem e a norma social a ser imposta, mas, o

que é essencial ao nosso tema, que é incorporada pela pessoa como se

fosse sua (autocontrole) e não uma imposição oriunda de uma ordem

social. O fundamento desse processo de interiorização, na formação

daquilo que Freud denominou de “superego”, está a repressão à

sexualidade infantil, o seu recalque e a volta como sintoma nos termos

de Reich (Materialismo Dialético e Psicanálise. Lisboa: Presença/São Paulo: Martins Fontes, 1977).

É mister lembrar neste momento que o

resultado desse processo de interiorização das relações sociais na forma

de valores e normas de comportamento implica na identidade com o agende

da imposição das normas externas, no caso do complexo de Édipo descrito

por Freud na formação de uma identidade com o pai.

Dessa maneira, Reich localizará a base de

uma determinada expressão de uma psicologia de massas (a do fascismo)

em dois pilares: uma certa forma de família tendo no centro a repressão à

sexualidade infantil; e o caráter da “classe média baixa”. Para ele, a

repressão à satisfação das necessidades materiais difere da repressão

aos impulsos sexuais pelo fato que a primeira leva à revolta enquanto a

segunda impede a rebelião, uma vez que o retira do domínio consciente

“fixando-o como defesa moral”, fazendo com que o próprio recalque do

impulso seja inconsciente, seja visto pela pessoa como uma

característica de seu caráter. O resultado disso, segundo Reich, “é o

conservadorismo, o medo a liberdade, em resumo, a mentalidade

reacionária” (Psicologia de Massas do Fascismo, p. 29).

Os setores médios não são os únicos a

viverem esse processo (que é de fato universal para nossa sociedade) mas

o vivem de maneira singular. Trata-se de uma classe ou segmento de

classe espremido entre o antagonismo das classes fundamentais da

sociabilidade burguesa (a burguesia e o proletariado), desenvolvendo o

curioso senso de que estão acima das classes e representam a nação. Seus

impulsos jogam os setores médios ora para a radicalidade proletária (a

luta contra as barreiras da realidade que se levantam contra os

impulsos), ora para o apelo à ordem da reação burguesa (a defesa das

barreiras sociais impostas como garantia da sobrevivência). Como o

indivíduo teme seus impulsos e clama por controle, os segmentos médios

temem a quebra da ordem na qual se equilibram precariamente e pedem

controle e repressão.

Não é acidente ou casualidade que no

campo dos valores reacionários vejamos alinhados à defesa abstrata da

“nação” características como o “moralismo” quanto aos costumes (que vem

inseparavelmente ligado a preconceitos, a homofobia, etc.) e a defesa da

“família”, assim como o chamado “irracionalismo”, a “violência”, o mito

da xenofobia e do racismo como constituintes da nação, e o clamor pela

“ordem”. A recente cena dantesca de “manifestantes” enrolados na

bandeira do Brasil, de joelhos e mãos na cabeça, pedindo uma intervenção

militar é a imagem que condensa todos esses elementos. Por incrível que

pareça, essa não é uma sociedade “doente”, mas a sociedade “normal”

exposta sem os filtros que rotineiramente a oculta.

Os argumentos de Reich estão longe de dar

conta da totalidade do fenômeno do fascismo. Ainda que justificada, sua

crítica aos marxistas oficiais (em 1931 Reich criou a Sexpol Verlag que

aglutina mais de 40 mil membros discutindo uma política sexual e suas

relações com a luta revolucionária, o que causou preocupações no Partido

Comunista austríaco e redundou na sua expulsão do partido em 1933) não

pode dar conta de todos os elementos históricos, políticos, sociais e

culturais do tema que foram abordados em inúmeras obras de competentes

marxistas (de Gramsci a Adorno e Benjamin, passando por Togliatti,

Polantzas e tantos outros). Ele apenas aponta para um aspecto que

normalmente é desconsiderado. O que nos parece pertinente é que o

comportamento fascista não pode ser reduzido a manipulação e engodo, mas

encontra profunda raízes na consciência imediata das massas e seus

fundamentos afetivos, seja nos segmentos médios, seja na classe

trabalhadora.

O fascismo é, na sua essência, uma

expressão política da crise capitalismo em sua fase imperialista e na

etapa do domínio dos monopólios, como define Leandro Konder (Introdução ao fascismo,

São Paulo, Expressão Popular, 2009). Ele disfarça sob uma máscara

modernizadora seu conteúdo conservador, sendo antiliberal,

antissocialista, antioperário e, principalmente, antidemocrático. A

dificuldade do fascismo reside exatamente em juntar esses dois aspectos

contrários em sua síntese – isto é, uma intencionalidade à serviço do

grande capital (imperialista, monopolista e financeiro) e uma base de

massas que permita apresentar seu programa reacionário como alternativa

para a “nação”. Creio que o estudo de Reich nos dá aqui uma pista

valiosa. A ideologia fascista conclama à revolta dos impulsos reprimidos

(seja das necessidades materiais, seja aqueles relativos à repressão da

sexualidade) e depois oferece a ordem como alternativa, dialogando

assim diretamente com o fundamental da estrutura do caráter

universalizado pela sociabilidade burguesa, principalmente das chamadas

classes médias. É, portanto, uma política da pequena burguesia que

mobiliza massas trabalhadoras para defender os interesses do grande

capital monopolista. Acreditem, realizou-se esta façanha com eficiência e

sucesso naquilo que conhecemos por nazifascismo.

Na luta contra o fascismo, a burguesia

democrática é sempre a primeira derrotada e junto a ela a pequena

burguesia que acredita no seu próprio mito de um Estado acima dos

interesses de classe. A única força social capaz de enfrentar o fascismo

é a revolução proletária, por isso são os trabalhadores o alvo duplo do

fascismo, seja no sentido da cooptação, seja na repressão brutal e

direta. Quando a luta de classes se acirra e qualquer conciliação é

impossível, a burguesia se inquieta, os segmentos médios entram em

pânico e os fascistas vendem seu remédio amargo para a doença que

ajudaram a criar. Se nesse momento os trabalhadores se movimentarem com

autonomia em direção ao seu projeto societário – o socialismo –,

impelidos inicialmente pelos impulsos mais elementares e ainda não

conscientes, eles podem colocar toda a sociedade em torno de sua luta e

se constituir como alternativa à barbárie do capitalismo em crise. Se,

por razões várias, esse segmento não se movimentar com a força

necessária, uma longa noite de terror se impõe com seus cadáveres e

cortejos fúnebres.

Ainda que tenham particularidades em seu

processo de consciência, os trabalhadores não podem escapar ao fato de

que são socializados nas instituições de uma ordem burguesa, portanto,

que os valores, princípios, representações ideais desta ordem constituam

o fundamento de sua consciência imediata. Diante do caos que emerge da

crise do capital vive uma contradição entre os impulsos materiais que os

impulsionam à luta e à identidade com os opressores que os mantêm

presos às correntes da ideologia. Na ausência de uma política

revolucionária se somam às “classes médias” conclamando pela ordem e se

prestam a ser a base de massas para as aventuras fascistas.

Toda a esperança da psicanálise é tornar

possível que o inconsciente emerja, em parte, para que seja compreendido

o sintoma. Guardadas as mediações necessárias, a luta de classes torna

possível que as determinações ocultas pelos mecanismos da ordem se façam

visíveis e que o sintoma se torne exposto. No primeiro assim como no

segundo caso isto não significa a resolução do sintoma, mas o início de

uma longa luta para enfrentá-lo. O novo que pulsa vigoroso nas entranhas

do cadáver moribundo do velho mundo, não pode ser detido a não ser pela

violência. Não pode se libertar sem quebrar violentamente a ordem que o

aprisiona.

“Veintiuno veintiuno

firmamento del dos mil

en el cielo la paloma

va en la mira del fusil”

Silvio Rodriguez

firmamento del dos mil

en el cielo la paloma

va en la mira del fusil”

Silvio Rodriguez

***

Mauro Iasi é

professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisador do

NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas), do NEP 13 de Maio e

membro do Comitê Central do PCB. É autor do livro O dilema de Hamlet: o ser e o não ser da consciência (Boitempo, 2002) e colabora com os livros Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil e György Lukács e a emancipação humana (Boitempo, 2013), organizado por Marcos Del Roio. Colabora para o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário